读陈三立和陈寅恪父子俩的两首诗,颇能体会到旁观却心犹不甘心的繁杂感情。

陈三立,字伯严,号散原,生在1553年。1882年(光绪八年)乡试中举,监考官是清朝晚期知名的作家陈宝琛,1886年(光绪十二年)会试新中式后,返长沙市,与王闿运等结碧湖诗社。1889年(光绪十五年)报名参加殿试,中三甲四十五名进士,授吏部主事。那位性情傲岸的大少爷无状部曹的文案职业生涯,没多久弃职,南进伺候正出任湖北省布政使的爸爸。

1894、1895年,清代和日本国在海、陆对决中依次大败,签订了丧权辱国的《马关条约》,奉旨去东瀛签订的李鸿章、李经方父子俩变成慈禧、光绪帝母女的背锅侠,遭世人唾骂,陈三立也是如此。他曾拨通张之洞:“吁请诛合肥市以谢天地。”

陈三立的《高观亭春望》就是说在这类背景图下所做(此诗创作时代有两说,一主乙未年即1895,一主癸巳年即1893,若亦后说,未有甲午之败,但散原老年人那时的忧患沧桑之心情则是一样的),诗云:

脚掌花明江汉春,楼船去尽水鳞鳞。

倚栏一片风云录气,当作九州袖手人。

汉水汇到湘江,走上摩天大楼,极目楚天,看水波荡漾,百舸渐行渐远。各代作家睹此情此景,不由自主幽思逸发,或念乾坤幽幽,或叹岁月绝情,而陈三立想起的是国家大事。天高地迥,瞬息万变,国家大事孔殷,而自身却束手无策,只有置身事外。他自然是极大地不甘呀。

那时候气愤的士民多把败退与乞和归罪于李鸿章,来到大家皆欲杀的程度,但陈三立的师恩陈宝琛做为重臣和清派系的领导者,身在局中,却有不一样的观点,他对翁同龢公报私仇、以帝师之尊激起“浪战”很有观点,在1895年写《感春四首》,其一云:

一春谁道是芳时?未及飞红已暗悲。

雨甚犹思吹笛验,风来始悔树旛迟。

蜂衙撩乱声无准,鸟使逡巡事所知。

输却玉尘三万斛,天公不语对枯棋。

陈衍《石遗室诗话》曾因此诗作笺释:

沧趣有《感春》四律,作於乙未(1895)中国和日本和议成时,其一云:……三、四略言冒味主场,一败涂地,实毫无把握也;五言台谏及各县衙争和议,亦空言罢了;六言初派张荫桓、邵友濂和谈,日人不招待,改派李鸿章以处置权重臣赴马关媾和,一拖再拖不好;七、八则赔偿款二百兆,德宗与主场枢臣坐视此局全输耳。

不甘的陈三立一还有机会,必定不容易袖手,只是积极主动地参与。其父陈宝箴任湖南省巡抚时,实行新政策,他变成爸爸最仰仗的智囊角色,襄与擘划。在罗致优秀人才、创新文化教育层面法律效力尤多。彭德怀裳在《三十年闻到录》讲到:

戊戌春,湖南长沙市称之为德星所聚。盖陈右铭(宝箴)为巡抚,黄公度(遵宪)为臬司,徐研甫(仁铸)为学政,谭复活(嗣同)、唐拂尘(才常)、熊希龄之流为奔波百执事。因此时务学馆、湘报馆、南学会后先出焉。然暗地里主持者,伯严公子也。

变法维新不成功后,陈三立因“吸引奸邪”之罪被撤职,绝不叙用,他又返回了“袖手人”的情况,迫不得已在青山绿水与诗赋中消磨此生。

1938年,陈寅恪任西南联大文学院专家教授,那时候文学院在云南蒙自,暮春季节,他写出一首《残春》:

家亡国破此身留,客馆春寒却似秋。

雨里苦愁花事尽,窗边犹噪雀声啾。

群心已惯经离乱,孤注方看博死休。

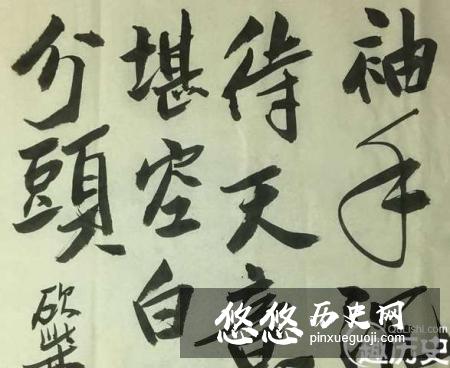

袖手沉吟待天时,可堪空白页五分头。

“家亡国破”是实指。南、北二京和天津市、上海市依次陷落。卢沟桥事变后,日本鬼子欲导致困在北平市的陈三立,万般游说,皆不应许。为免死缠,散原老年人断食而死,寿终85岁。陈寅恪美食丧礼后即南进。在成都蒙自,尽管当季来到暮春,但却有萧瑟凄凉秋意浓浓,这自然是作家的心情。

“群心已惯经离乱,孤注方看博死休。”从清朝末年刚开始,我们中国人早已习惯战事中离乱,而此次日军大举侵入,沿海地区大都市已掉入日军之手,中华民族核心区武汉市凶险,中央政府和部队的抗日战争,的确是孤注一掷来博存亡呀。

诗的最终几句为陈寅恪厚重的哀叹:“袖手沉吟待天时,可堪空白页五分头。”做为一介书生,针对中日大战,能做什么?只有袖手等候着老天爷的分配,只哪堪秀发已半百呀!

陈寅恪对抗战的市场前景持消极的心态,那时候中国和日本综合国力比照太差距了,广泛的观点是不必说能光复所有失陷的锦绣河山,即便能守好西北半壁就非常好了。陈寅恪在同阶段还写了一首《蒙自南湖

》:

景色竟然似旧京,莲花海子忆升平。

桥头鬓影还明灭,楼外笙歌杂醉醒。

南渡自应思旧事,北归端恐待来世。

大河难塞金子尽,日暮世间十多万程。

水中绽放中莲花,怎能不许作家想到清华园、圆明园等旧京的景色呢?特别是在是那夏初的莲花。但是,他愁眉不展觉得,“南渡自应思旧事,北归端恐待来世。”

终于“天时”良好,抗战胜利了,甲午战争至今失陷于日本国之手的锦绣河山——包含中国台湾,所有光复,陈寅恪也返回了清华园渡过短暂性的一段岁月,直接南进。可他期待的永安赶到了沒有?对陈寅恪这类老式士人来讲,想干“九州袖手人”而不能得呀,务必表态发言。

这大约是“袖手沉吟待天时”的下场吧。